A la mort de ma mère, mes frères et moi avons récupéré une grande valise remplie de photos de notre enfance. En nous plongeant dedans, nous avons trouvé des centaines d’images oubliées de ce que nous avions été. Il nous fallait alors décider de ce que nous allions en faire. Nous avons décidé de prendre la valise à tour de rôle pour sélectionner les images que nous voulions garder, faire des copies de celles qui étaient voulues par plusieurs d’entre nous et enfin, jeter le reste. Mais la valise était très grande et bien trop lourde pour circuler aisément et, comme c’est moi qui ai eu en premier la garde de l’encombrante valise, elle est restée chez-moi.

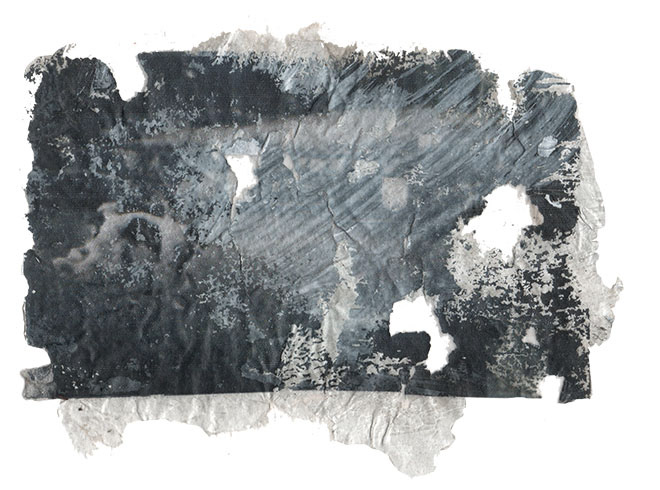

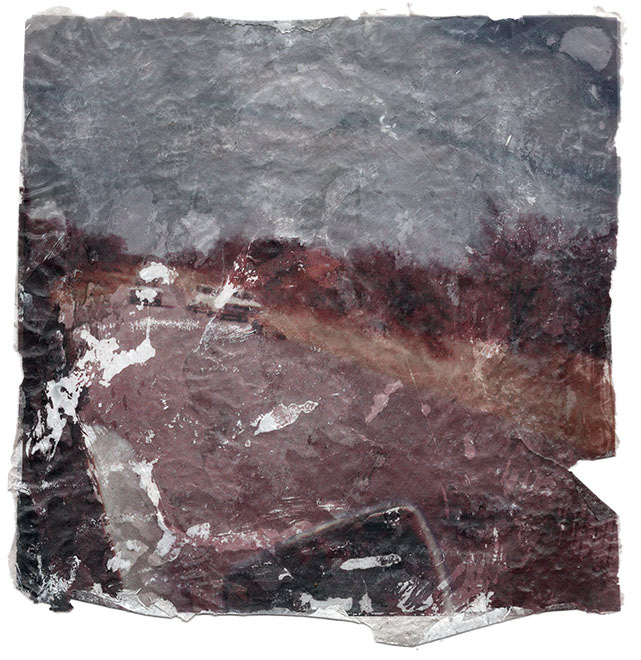

Dans le cadre de la réflexion que je mène depuis longtemps, sur la représentation de la mémoire, j’ai mis au point un système de transferts de photos/peinture sur support très léger pour arriver à un résultat où le support disparaît complètement, à tel point que, pour en assurer la pérennité, je dois maroufler les images créés sur un papier de 5g/m2. Le résultat est d’une légèreté qui n’est pas sans rappeler la légèreté des ailes de papillon.

Le tri des photos est un travail d’observation et de classement. J’ai pensé à l’entomologie et j’ai envisagé des vitrines dans lesquelles seraient présentées des fragments de mémoire comme autant de papillons épinglés et protégés par une vitre.

L’étape suivante, dans cet allègement du support était, logiquement, le passage à l’écrit. Ainsi, un autre aspect important de ce travail est la rédaction de textes - certains présentés dans les vitrines avec les images, comme c’est souvent le cas dans les vitrines d’entomologie, d’autres indépendants, présentés sur le mur. L’image et l’écrit se soutiennent et s’opposent, l’un aborde le hors-champ de l’autre, et l’autre investit le non-dit du l’un, et ensemble, ils se complètent et ouvrent sur un imaginaire complexe, mouvant et irréductible.

Le tri des photos est un travail d’observation et de classement. J’ai pensé à l’entomologie et j’ai envisagé des vitrines dans lesquelles seraient présentées des fragments de mémoire comme autant de papillons épinglés et protégés par une vitre.

L’étape suivante, dans cet allègement du support était, logiquement, le passage à l’écrit. Ainsi, un autre aspect important de ce travail est la rédaction de textes - certains présentés dans les vitrines avec les images, comme c’est souvent le cas dans les vitrines d’entomologie, d’autres indépendants, présentés sur le mur. L’image et l’écrit se soutiennent et s’opposent, l’un aborde le hors-champ de l’autre, et l’autre investit le non-dit du l’un, et ensemble, ils se complètent et ouvrent sur un imaginaire complexe, mouvant et irréductible.

Le dispositif.

Des photos de famille sont transférées et travaillées à la peinture sur un support de 5g/m2. Accompagnées de textes qui abordent aussi la question de la représentation de la mémoire, elle sont présentées, seules ou avec d’autres, dans des vitrines, épinglées avec des épingles d’entomologie, comme des ailes de papillon.

D’autres textes sont présentés directement sur le mur, apportant un éclairage différent sur les évènements relatés par les images dans les vitrines. Pour compléter le dispositif, de grands tableaux sur toile, qui font la part belle à la matière, réalisés aussi à partir des photos de famille, proposent une dernier regard plus opaque et sensuel.

Une grande vitrine présente, dans le désordre, l’amas de photos de famille originales.

D’autres textes sont présentés directement sur le mur, apportant un éclairage différent sur les évènements relatés par les images dans les vitrines. Pour compléter le dispositif, de grands tableaux sur toile, qui font la part belle à la matière, réalisés aussi à partir des photos de famille, proposent une dernier regard plus opaque et sensuel.

Une grande vitrine présente, dans le désordre, l’amas de photos de famille originales.

Le projet «Papillons» fait appel au matériau simple et très répandu des souvenirs d’enfance pour proposer une réflexion sur notre rapport à la mémoire et comment celle-ci contribue à nous définir. Si nous avons tous des souvenirs d’enfance spécifiques, il existe des éléments-passerelles qui permettent de se relier les uns aux autres et les souvenirs particuliers d’une personne ayant grandi dans un pays lointain dans des conditions sociales improbables, font écho à ceux, souvent très différents, des spectateurs à travers les couleurs un peu passées, typiques des photos des années 60/70, les tenues, l’auvent orange et marron de la caravane, la pose caractéristique d’une photo de classe etc.

«Papillons» fut présenté, de novembre à janvier 2023/24 à la Bakery Art Gallery à Bordeaux.

Vitrine #1 : 40 x 25 cm

Vitrine #2 : 25 x 46 cm

Vitrine #3 : 40 x 25 cm

Vitrine #4 : 25 x 46 cm

Vitrine #5 : 25 x 46 cm

Vitrine #6 : 40 x 25 cm

Vitrine #7 : 70 x 25 cm

Vitrine #8 : 70 x 25 cm

Vitrine #3 :40 x 40 cm

Vitrine #10 : 40 x 25 cm

Me and Grant

Malegalle

The Kenwood

Daventry road

In the wheelbarrow

Windy pass

Snoopy

By the tennis court

Riding

Tania

Military service

Your's truly steering

Beira 1919

By the pool

Joburg skyline

The plane on the roof

Krugie's

Smart kids

Ready for school

The weeping willow

First king

In the rose garden

Queenie

C.

Les textes dans les vitrines

A la mort de ma mère, mes frères et moi avons hérité d’une grande valise remplie de photos de famille. En nous plongeant dedans, nous avons trouvé des centaines d’images, pour la plupart oubliées, de notre enfance. Nous avons décidé de prendre la valise à tour de rôle pour sélectionner les images que nous voulions garder et jeter le reste. Mais la valise était grande et trop lourde pour circuler aisément et, comme c’est moi qui ai eu en premier la garde de l’encombrante valise, elle est restée chez-moi.

L’imposante valise remplie de photos que ma mère a laissé à sa mort s’est trouvée, par un concours de circonstances, oubliée dans un coin de la remise, chez-moi. Mes frères et moi avions organisé un système complexe de circulation de la valise afin que chacun puisse sélectionner les images qu’il voulait pour pouvoir ensuite, nous débarrasser de ce qui n’intéressait personne. Mais le poids et l’encombrement de la valise ont fait qu’elle n’a jamais bougé de la première maison où elle s’est trouvée : la mienne.

J’avais récupéré, à la mort de ma mère, une imposante valise remplie de photos de notre enfance en Afrique du Sud et de notre vie en France après que nous eûmes immigré. Il avait été convenu avec mes frères que nous allions nous passer la valise à tour de rôle pour sélectionner les images que chacun voulait et nous débarrasser du reste. La valise était imposante et lourde. Il s’est avéré difficile de la faire circuler entre les membres de la fratrie. Finalement, la valise est restée chez-moi, dans un coin de la remise et le tri n’a jamais été fait.

Dans la valise, il y avait des photos de nos premières années en France. Les seuls visages sur celles-ci sont les nôtres, et puis les chiens, Bowser, Snoopy, Judy et Blotch. Il n’y avait plus de famille dont nous pouvions oublier les noms. Comme notre mère évitait les photos, nous étions trois jeunes adolescents dégingandés, habillés à la mode des années ‘70, des garçons avec des gros pulls en hiver et des T-shirts imprimés en été, des vestes à carreaux avec des cravates larges pour faire chic. Nous avions changé de normalité. Tout simplement.

J’avais presque oublié la vieille valise remplie de photos que ma mère a laissée à sa mort. Je n’étais pas censé la garder : elle devait circuler entre mes frères et moi pour que nous fassions le tri des images que nous voulions conserver. Mais pour une raison ou une autre, elle est restée chez-moi, au fond de la remise. C’est en allant chercher tout autre chose que je l’ai vue et m’est revenu le projet de tri qui ne s’était jamais fait.

Dans la valise, il y avait de vieilles photos de notre vie en Afrique du Sud, remplies de visages de taties et de tontons que nous ne pouvions plus nommer, des amis de nos parents que nous ne connaissions qu’à travers les histoires que notre mère nous avait racontées. Il y avait le grand-père sur sa ferme, et des employés de maison noirs qui sourient à l’objectif en nous tenant dans leurs bras. Nous étions des écoliers en uniforme, des aventuriers en tenue de safari, rois mages ou boy-scouts ; des gamins ordinaires qui menaient une vie ordinairement privilégiée. Les photos racontaient ce qui nous paraissait alors normal.

Dans la valise, il y avait aussi des photos de ma mère, jeune, étudiante en faculté de médecine au Cap. Quand j’étais petit, elle me racontait des histoires au sujet d’une amie de fac qui venait des Îles Shetlands ; un archipel si venteux, qu’on pouvait prendre appui sur le vent sans tomber, tellement isolé, tellement différent, que là-bas, les enfants apprenaient à faire de la voile avant d’apprendre à faire du vélo. Pour moi, vivant à Johannesburg, c’était le comble de l’exotisme. Son amie s’appelait Eyvor et elle me fascinait. J’ai scruté toutes les photos dans la valise dans l’espoir de la trouver. En vain.

Dans la valise, il y avait les photos prises lors de réunions de famille : pour Noël ou le jour de l’an ou un autre prétexte quelconque. On y voit tout le clan, toujours du côté paternel (mon père avait décrété que sa belle famille n’était pas à la hauteur et nous ne les fréquentions pas). Je reconnaissais certains visages et d’autres plus du tout même si, à l’époque tous m’étaient familiers.

Et puis il y avait des photos, envoyées par mon père après notre départ, avec les même visages, ceux des plus âgés disparaissant au fur et à mesure. Le plus troublant était que ces images racontaient surtout notre absence. Nous n’y étions plus, mais nos fantômes y étaient presque visibles.

Et puis il y avait des photos, envoyées par mon père après notre départ, avec les même visages, ceux des plus âgés disparaissant au fur et à mesure. Le plus troublant était que ces images racontaient surtout notre absence. Nous n’y étions plus, mais nos fantômes y étaient presque visibles.

Il avait semblé, à mes frères et moi, que la meilleure chose à faire avec la grosse valise pleine de photos de notre enfance que notre mère nous avait laissée à sa mort, était de la faire circuler entre nous, afin que chacun choisisse les images qu’il voulait garder, et de nous débarrasser du reste après. Mais elle était lourde et encombrante et nous n’avons jamais mis le plan à exécution. La valise est restée chez-moi, au fond de la remise, où je l’ai retrouvée bien des années plus tard.

J’avais une demi-sœur : C. A peu près au moment de ma naissance, elle fût envoyée

en Europe. Bien des années plus tard, elle était morte déjà depuis de nombreuses années, j’ai su qu’elle avait été envoyée très loin pour la protéger. On m’a dit qu’elle était précoce, on m’a dit qu’elle ne savait pas se tenir, qu’elle était une allumeuse. On m’a dit qu’il y avait le beau-père ... Des ellipses et un cadavre dans le placard. Je n’ai pas su jusqu’où elle avait subi des abus de la part du beau-père, mais au cours de sa vie, elle

a dû faire plusieurs séjours en hôpital psychiatrique où elle eut à subir des électro-chocs, entre autres.

Je ne l’ai rencontrée que deux ou trois fois au cours de vacances avec notre père en Angleterre ou en France. Elle vivait dans un quartier modeste avec son mari et leurs deux enfants. Un jour, elle est repartie vivre Afrique du Sud ; c’était au début des années 2000. On lui a trouvé une tumeur de la taille d’une grosse orange dans un poumon et elle est décédée peu de temps après.

en Europe. Bien des années plus tard, elle était morte déjà depuis de nombreuses années, j’ai su qu’elle avait été envoyée très loin pour la protéger. On m’a dit qu’elle était précoce, on m’a dit qu’elle ne savait pas se tenir, qu’elle était une allumeuse. On m’a dit qu’il y avait le beau-père ... Des ellipses et un cadavre dans le placard. Je n’ai pas su jusqu’où elle avait subi des abus de la part du beau-père, mais au cours de sa vie, elle

a dû faire plusieurs séjours en hôpital psychiatrique où elle eut à subir des électro-chocs, entre autres.

Je ne l’ai rencontrée que deux ou trois fois au cours de vacances avec notre père en Angleterre ou en France. Elle vivait dans un quartier modeste avec son mari et leurs deux enfants. Un jour, elle est repartie vivre Afrique du Sud ; c’était au début des années 2000. On lui a trouvé une tumeur de la taille d’une grosse orange dans un poumon et elle est décédée peu de temps après.

Elle était belle, menue et elle a toujours été très gentille avec moi. Cette image est la seule que je connaisse de sa vie à l’étranger.

Textes "hors vitrines"

Chez-nous, la bonne s’appelait M., et celle d’avant, aussi. De toutes façons, il s’agissait de leur prénom « blanc » : je n’ai jamais su quels étaient les prénoms que leur avait donné leurs parents. 1

Je n’ai pas de souvenir clair de la première M. et pour moi, M. est la deuxième, celle que j’ai bien connu, qui avait une peur bleue des serpents, et qui me gardait à la maison quand, malade, je ne pouvais pas aller à l’école. Pour les repas, elle amenait les plats et les débarrassait quand mon père faisait tinter une clochette en bronze ; elle savait préparer un rôti de porc inoubliable et elle m’a appris à faire les œufs au plat.

M. habitait une chambre dans la dépendance derrière la maison. La règle tacite voulait qui mon frère et moi n’allions pas dans le quartier des domestiques : une cour fermée sur laquelle donnait une longère composée, à chaque extrémité, d’une chambre individuelle (l’une pour la bonne, l’autre pour le jardinier) d’une salle d’eau commune et d’une buanderie. La cour fermée et la longère composait l’espace privé des domestiques, même si la buanderie servait surtout à laver nos affaires et la cour, à sécher notre linge.

Un jour, je suis entré dans la chambre de M., je ne sais plus pourquoi. Je me souviens que la pièce était sombre. M. était allongée sur son lit qui était surélevé sur des briques. Elle m’a expliqué, mi amusée, mi sérieuse, que c’était pour la protéger du Tokoloshe, un esprit malveillant qui mangeait les orteils de ceux qui dormaient trop près du sol. J’ai appris plus tard que le Tokoloshe pouvait surtout tuer les gens dans leur sommeil.

M. avait un fils d’à peu près le même age que mon frère et moi, avec qui nous jouions quand il venait chez sa mère pendant les vacances scolaires.

Ici, je dois ouvrir une parenthèse pour expliquer un aspect technique de l’apartheid. Si les blancs étaient libres de se déplacer où ils voulaient dans tout le pays, il n’en allait pas de même pour la population non-blanche. Pour pouvoir se rendre dans une autre région que celle qui correspondait, d’après les autorités gouvernementales, à leur origine ethnique, (et qui pouvait n’avoir aucun lien avec leur lieu de naissance) un non-blanc devait avoir une autorisation officielle appelée «pass». Les « pass » n’étaient délivrés que pour des raisons professionnelles et à titre strictement nominatif. Un enfant qui voulait aller chez sa mère ne pouvait pas prétendre à une telle concession car sa motivation n’était pas d’ordre professionnelle. Dans ces conditions, il était impossible qu’un enfant, au delà d’un certain age (je ne me rappelle plus quel age, mais jeune) vive chez sa mère quand celle-ci était hébergée dans un quartier blanc. Je referme la parenthèse.

Quand M. recevait son fils chez-elle pendant les vacances scolaires, il ne pouvait pas quitter le jardin et nous jouions ensemble. Heureusement, nous n’avons jamais été dénoncés. Mais les voisins ont vu que le garçon noir se baignait avec nous dans notre piscine et alors ils ont interdit à leurs enfants d’ y venir.

Je n’ai pas de souvenir clair de la première M. et pour moi, M. est la deuxième, celle que j’ai bien connu, qui avait une peur bleue des serpents, et qui me gardait à la maison quand, malade, je ne pouvais pas aller à l’école. Pour les repas, elle amenait les plats et les débarrassait quand mon père faisait tinter une clochette en bronze ; elle savait préparer un rôti de porc inoubliable et elle m’a appris à faire les œufs au plat.

M. habitait une chambre dans la dépendance derrière la maison. La règle tacite voulait qui mon frère et moi n’allions pas dans le quartier des domestiques : une cour fermée sur laquelle donnait une longère composée, à chaque extrémité, d’une chambre individuelle (l’une pour la bonne, l’autre pour le jardinier) d’une salle d’eau commune et d’une buanderie. La cour fermée et la longère composait l’espace privé des domestiques, même si la buanderie servait surtout à laver nos affaires et la cour, à sécher notre linge.

Un jour, je suis entré dans la chambre de M., je ne sais plus pourquoi. Je me souviens que la pièce était sombre. M. était allongée sur son lit qui était surélevé sur des briques. Elle m’a expliqué, mi amusée, mi sérieuse, que c’était pour la protéger du Tokoloshe, un esprit malveillant qui mangeait les orteils de ceux qui dormaient trop près du sol. J’ai appris plus tard que le Tokoloshe pouvait surtout tuer les gens dans leur sommeil.

M. avait un fils d’à peu près le même age que mon frère et moi, avec qui nous jouions quand il venait chez sa mère pendant les vacances scolaires.

Ici, je dois ouvrir une parenthèse pour expliquer un aspect technique de l’apartheid. Si les blancs étaient libres de se déplacer où ils voulaient dans tout le pays, il n’en allait pas de même pour la population non-blanche. Pour pouvoir se rendre dans une autre région que celle qui correspondait, d’après les autorités gouvernementales, à leur origine ethnique, (et qui pouvait n’avoir aucun lien avec leur lieu de naissance) un non-blanc devait avoir une autorisation officielle appelée «pass». Les « pass » n’étaient délivrés que pour des raisons professionnelles et à titre strictement nominatif. Un enfant qui voulait aller chez sa mère ne pouvait pas prétendre à une telle concession car sa motivation n’était pas d’ordre professionnelle. Dans ces conditions, il était impossible qu’un enfant, au delà d’un certain age (je ne me rappelle plus quel age, mais jeune) vive chez sa mère quand celle-ci était hébergée dans un quartier blanc. Je referme la parenthèse.

Quand M. recevait son fils chez-elle pendant les vacances scolaires, il ne pouvait pas quitter le jardin et nous jouions ensemble. Heureusement, nous n’avons jamais été dénoncés. Mais les voisins ont vu que le garçon noir se baignait avec nous dans notre piscine et alors ils ont interdit à leurs enfants d’ y venir.

M. avait un fiancé. Je ne me rappelle plus de son nom. Il était coursier et travaillait pour la chaine de magasins CNA. Je me rappelle de son scooter avec un top-case avec le logo CNA dessus. Parfois il venait voir M. le soir. C’était sans doute illégal, mais mes parents ne disaient rien, et les voisins non plus. Tout se passait bien, si tant est qu’un situation aussi absurde puisse mériter un tel qualificatif. Mais ça se complique. M. partageait la dépendance des domestiques avec le jardiner : S. et ce dernier n’était pas insensible aux charmes de M. Un soir, j’étais malade avec de la fièvre, nous avons entendu du bruit et des cris venant du quartier des domestiques. Le deux homme se battaient. Il y avait un couteau. Pour éviter le pire, mon père a pris son pistolet et a tiré un coup de feu en l’air ce qui à mis temporairement fin à la bagarre, mais les deux hommes étaient toujours aussi décidés à régler leur différent par la violence. Il fallait appeler la police. M. s’était réfugiée dans la maison et, même bouleversée par la situation, s’est occupé de moi le temps que les choses rentrent dans l’ordre. La police est arrivée et ils ont embarqué les deux rivaux. Je me suis endormi. Le lendemain matin, ma mère était dans une colère noire, on ne pouvait pas lui adresser la parole, mais j’ai fini par savoir que, pendant la nuit, les flics avaient amené les deux rivaux dans un terrain vague. Là, ils les ont très copieusement passé à tabac et ramenés chez eux. Au bout d’une semaine, j’ai pu aller voir S. dans sa chambre. Il était toujours alité. Son visage n’était qu’une masse tuméfiée. Je ne pouvais pas voir ses yeux tellement tout était boursoufflé, il ne pouvait pas articuler une phrase. Justice avait été rendu. Une fois rétabli, il a fallu qu’il quitte notre service.

A propos de coursiers

Mon frère et moi aimions être dehors. Nous arpentions les rues du quartier, souvent pour aller à Cramerview, le petit centre commercial à quelques blocs de chez-nous. Il y avait-là un « cafe », ce qui à Johannesburg à l’époque, signifiait «magasin d’alimentation générale». Nous y amenions les bouteilles vides que nous trouvions sur les trottoirs et qui nous rapportaient quelques centimes de consigne que nous dépensions tout de suite, pour acheter des bonbons. Nous en piquions aussi, parfois. Il y avait là une station essence et un magasin de vêtements où nos parents nous achetaient nos uniformes pour l’école. Il y avait aussi un primeur, un salon de coiffure ... et une pharmacie.

Un jour que ma mère y achetait des médicaments, le coursier de la pharmacie est arrivé en trombe : il avait oublié une ordonnance au moment de partir pour faire sa tournée du matin. La pharmacienne avait tout préparé dans un sachet en papier qu’elle avait posé sur le bord du comptoir. Le coursier a appuyé son vélo contre le mur, est entré en courant, a pris le sachet et est ressorti, toujours en courant, avant de sauter sur son vélo pour finir sa tournée. Et là, dans un grand fracas de crissement de pneus et de poussière qui vole, une voiture de police a surgi. Les gardiens de la paix en sont descendus comme des diables sortis de leur boîte, ont saisi le coursier, l’ont roué de coups, puis, le laissant au sol, ont triomphalement rapporté le paquet de médicaments à la pharmacienne. Et de lui dire :

«Heureusement qu’on était là. Le kaffir2 venait de voler ces médicaments. Il faudra voir à faire plus attention à l’avenir.»

Ils sont remontés dans leur voiture et sont partis.

Un jour que ma mère y achetait des médicaments, le coursier de la pharmacie est arrivé en trombe : il avait oublié une ordonnance au moment de partir pour faire sa tournée du matin. La pharmacienne avait tout préparé dans un sachet en papier qu’elle avait posé sur le bord du comptoir. Le coursier a appuyé son vélo contre le mur, est entré en courant, a pris le sachet et est ressorti, toujours en courant, avant de sauter sur son vélo pour finir sa tournée. Et là, dans un grand fracas de crissement de pneus et de poussière qui vole, une voiture de police a surgi. Les gardiens de la paix en sont descendus comme des diables sortis de leur boîte, ont saisi le coursier, l’ont roué de coups, puis, le laissant au sol, ont triomphalement rapporté le paquet de médicaments à la pharmacienne. Et de lui dire :

«Heureusement qu’on était là. Le kaffir2 venait de voler ces médicaments. Il faudra voir à faire plus attention à l’avenir.»

Ils sont remontés dans leur voiture et sont partis.

M. est tombée enceinte et elle a eu un bébé qu’elle portait dans une

couverture sur son dos, comme font beaucoup de femmes en Afrique du Sud. Son jour de congé était le jeudi et le jeudi elle partait faire ce qu’elle avait à faire, avec son bébé sur le dos. Un soir, elle n’est pas rentrée.

Ici, je dois ouvrir une deuxième parenthèse au sujet des « pass ». La population non-blanche devait habiter les régions qui correspondaient à leur racines

ethniques, tels que définis par le gouvernement. C’était des régions sous

développées où il y avait très peu d’infrastructures et pas de travail. Pour échapper à cette condition, il fallait aller dans les villes et pour cela, il fallait avoir un « pass ». Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que se soit développé un marché noir, organisé autour du vol et de la revente du précieux sésame. La pratique habituelle, pour ceux qui le pouvaient, consistait alors à laisser leur «pass» chez leurs employeurs et, s’ils étaient arrêtés par la

police, ce qui arrivait souvent, ils donnaient le nom de l’employeur qui venait au commissariat avec le document, et ils pouvaient alors rentrer chez-eux.

Reprenons le récit.

Ne voyant pas rentrer M., ma mère a appelé le commissariat pour savoir si elle y était. On lui dit que non. Elle a ensuite appelé les hôpitaux et les

morgues : la procédure habituelle. M. n’était nulle part. Ceci a duré

jusqu’au lundi soir suivant quand ma mère reçut un appel du commissariat lui signifiant en termes peu amènes, que son «employée de couleur» s’y trouvait. Tout ce temps, M. était restée enfermée dans une cellule sordide, sans manger, ni boire, sans pouvoir se laver, ni elle, ni son bébé, qu’elle nourrissait au sein.

couverture sur son dos, comme font beaucoup de femmes en Afrique du Sud. Son jour de congé était le jeudi et le jeudi elle partait faire ce qu’elle avait à faire, avec son bébé sur le dos. Un soir, elle n’est pas rentrée.

Ici, je dois ouvrir une deuxième parenthèse au sujet des « pass ». La population non-blanche devait habiter les régions qui correspondaient à leur racines

ethniques, tels que définis par le gouvernement. C’était des régions sous

développées où il y avait très peu d’infrastructures et pas de travail. Pour échapper à cette condition, il fallait aller dans les villes et pour cela, il fallait avoir un « pass ». Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que se soit développé un marché noir, organisé autour du vol et de la revente du précieux sésame. La pratique habituelle, pour ceux qui le pouvaient, consistait alors à laisser leur «pass» chez leurs employeurs et, s’ils étaient arrêtés par la

police, ce qui arrivait souvent, ils donnaient le nom de l’employeur qui venait au commissariat avec le document, et ils pouvaient alors rentrer chez-eux.

Reprenons le récit.

Ne voyant pas rentrer M., ma mère a appelé le commissariat pour savoir si elle y était. On lui dit que non. Elle a ensuite appelé les hôpitaux et les

morgues : la procédure habituelle. M. n’était nulle part. Ceci a duré

jusqu’au lundi soir suivant quand ma mère reçut un appel du commissariat lui signifiant en termes peu amènes, que son «employée de couleur» s’y trouvait. Tout ce temps, M. était restée enfermée dans une cellule sordide, sans manger, ni boire, sans pouvoir se laver, ni elle, ni son bébé, qu’elle nourrissait au sein.

1 Nelson Mandela est né Rolihlahla Mandela et son prénom chrétien ne lui a été donné qu’au moment où il a été scolarisé, de façon arbitraire, par son institutrice.

2 Issu du mot arabe kafir qui signifie « incroyant » ou « infidèle », le terme kaffir (en anglais) ou kaffer (en afrikaans) était un terme fréquemment utilisé pour parler des noirs en Afrique du Sud. Considéré comme raciste et insultant, l’usage du terme est maintenant interdit par la loi sud-africaine.

Comme pour le «n-word» aux États-Unis, on parle en Afrique du Sud du «k-word».

Duskland - 120 x 135 cm

Family snapshot - 120 x 135 cm